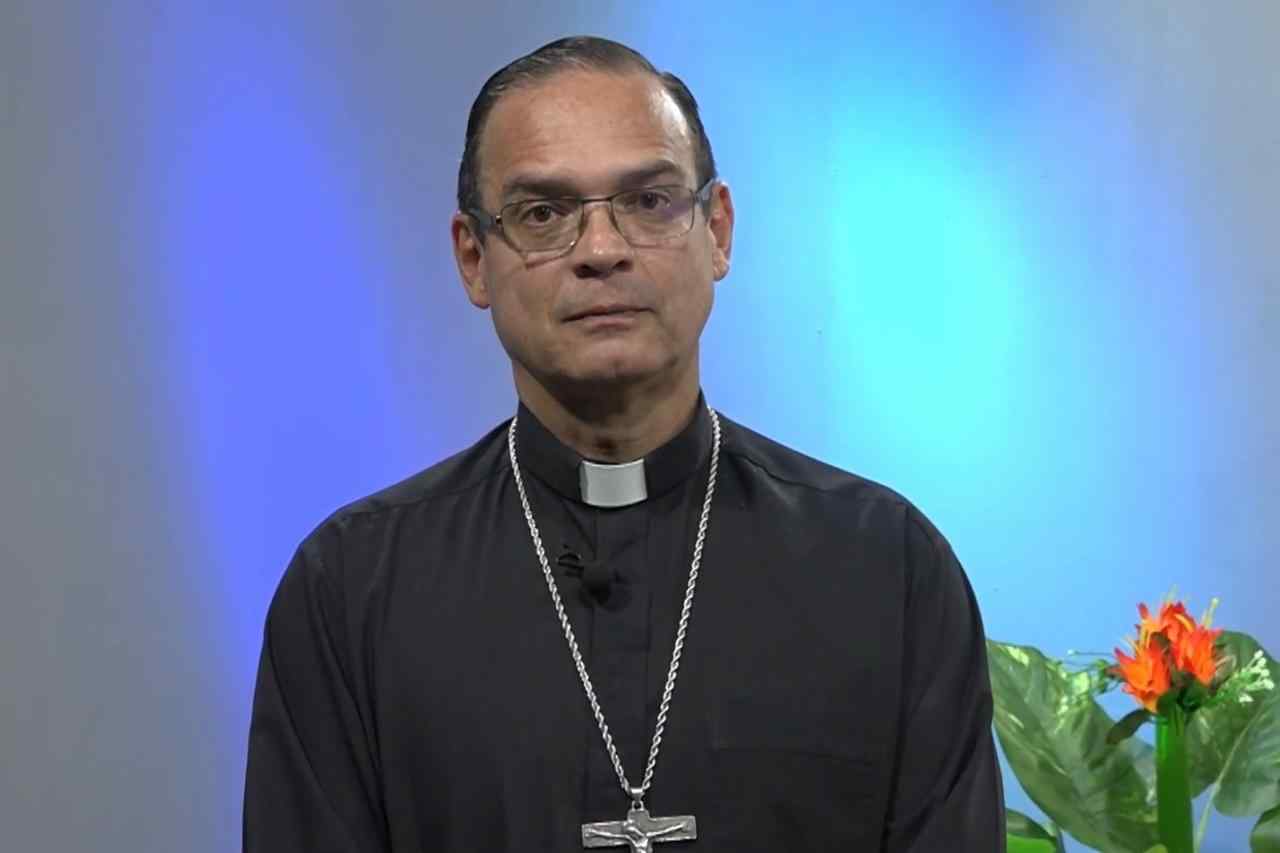

Mons. Daniel Francisco Blanco Méndez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San José

El Evangelio de este domingo nos

presenta a Jesús en camino hacia Jerusalén, la Ciudad Santa, donde entregará su

vida para cumplir la misión que el Padre le ha confiado: salvar a toda la

humanidad.

Este caminar de Jesús no es solo

geográfico, sino profundamente espiritual y lleno de significado, pues nos

revela el corazón misericordioso del Dios que se encarna, que camina entra

nuestros pueblos y ciudades y que ha pasado por el mundo haciendo el bien regalando

a toda persona humana la salvación.

La Palabra de Dios proclamada

este domingo tiene como hilo conductor, precisamente, esta verdad fundamental

de nuestra fe: Cristo, con su muerte y

resurrección, ha ofrecido la salvación a todos los seres humanos, sin

distinción de raza, lengua, pueblo o nación. Esta es una afirmación que rompe con cualquier

idea de exclusividad o privilegio, que existía incluso en tiempos de Jesús,

sobre aquellos que podían participar del Reino de Dios.

El profeta Isaías, en la primera

lectura, nos habla del regreso del pueblo de Israel tras el exilio en

Babilonia. Pero este retorno muestra ya

que la salvación no es sólo para los israelitas porque Dios promete que todas

las naciones verán su gloria. Es decir,

la salvación no es propiedad de unos pocos, sino un regalo universal que brota

de la misericordia divina.

Asimismo, Jesús, en el Evangelio,

responde a la pregunta sobre cuántos se salvarán, y lo hace no dando un número,

sino con una invitación: «Esfuércense

por entrar por la puerta estrecha». Esta

puerta no es estrecha porque sea limitada en cupos, sino porque seguir a Jesús

implica compromiso, amor, servicio y entrega. Como nos recordaba el Papa

Francisco: «la puerta es estrecha no

por ser destinada a pocas personas, sino porque pertenecer a Jesús significa

seguirle, comprometer la vida en el amor, en el servicio y en la entrega de uno

mismo como hizo Él, que pasó por la puerta estrecha de la cruz» (21.08.2022).

Como ha indicado el mismo Cristo

en el evangelio, no basta con decir que lo conocemos, ni con haber estado cerca

de Él en algún momento. Lo que cuenta es

vivir como Él vivió, cumplir la voluntad del Padre, servir con generosidad a

los hermanos, especialmente a los más necesitados. Esta es la verdadera

participación en el Reino.

El Concilio Vaticano II, en la

Constitución Lumen Gentium, nos enseña que «todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo Pueblo de

Dios. Por lo cual, este pueblo

permaneciendo uno y único debe extenderse a todo el mundo y en todos los

tiempos, para cumplir así el designio de la voluntad de Dios, que en un

principio creó una sola naturaleza humana y determinó luego congregar en un

solo pueblo a sus hijos que estaban dispersos» (Lumen gentium, n. 13). Esta enseñanza nos recuerda que la Iglesia es

misionera por naturaleza, y que nuestra tarea es anunciar esta salvación

universal con palabras y con obras.

En la oración colecta de este

domingo hemos pedido al Señor que deseemos lo que Él nos promete y que amemos

lo que nos manda. Que esta petición se

haga vida en nosotros: que deseemos la plenitud del Reino y que vivamos el amor

sin distinción, como Cristo nos ha enseñado.

Que la Palabra proclamada y el

encuentro con Jesús en la Eucaristía nos fortalezcan para caminar por esa

puerta estrecha, con la certeza de que la salvación es un don ofrecido a todos,

y al que nosotros estamos llamados a responder con fe, con amor y con entrega.